シカゴ派とは

1880年代から1890年代にシカゴでおこった建築のスタイル。

主に鉄骨造のオフィス建築が中心で、復興による建設ブームの中でうまれた。

<背景>

1871年、シカゴで大火が発生し、2日間にわたって市街地のほとんどは焼き尽くされた。

当時のシカゴは、アメリカ中部の内陸都市としてめざましい発達を遂げている最中で、火災後もこの勢いは衰えることはなく、次から次へと高層ビルが建てられ、あっという間に活気を取り戻した。

復興するにあたり、市街地では木造が禁止され、レンガ造または石造で建てることが義務づけられた。

シカゴの産業基盤が鉄だったこともあり、新しい鉄骨造のオフィス建築が中心となった。

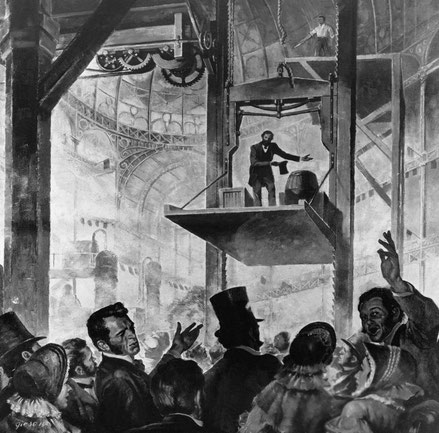

<エレベーターの実用化>

高層ビルが普及するためには、鉄骨造と安全性の高いエレベーターが不可欠だった。

1853年ニューヨーク万国博覧会にて、逆転止め歯形による落下防止装置(調速機、ガバナマシン)を取り付けた蒸気エレベーターが発表された。オーチスは、来場客の面前で、吊り上げたエレベーターの綱を切ってみせ、その安全性をアピールした。

<コアの概念>

エレベーターの技術が発達すると建物の高層化が加速し、この技術革命は建築のプランニングにも変化ををもたらした。

空間をたて方向に積んでいく高層ビルでは、縦の動線が重要になる。効率性を考えると、必然的にEV、階段、ダクトスペースなどは同位置に設置するようになり、コアの考え方がうまれた。中央に集める、セントラル・コアが一般的となった。

シカゴ派の指導者

ルイス・サリヴァン

1856-1924(満67歳没)

シカゴ派の代表的な建築家、理論家

シカゴ派の代表的な建築家で、ミース・ファン・デル・ローエの師匠でもあった。

シカゴの「アーツ&クラフト運動」に参加し、パリでの古典的教育を作品に活かした。エコール・デ・ボザール出身(古典主義建築を重視した美術学校)で、古典建築のオーダーの三分法を高層ビルの立面に応用した。

「有機的建築」という概念を提唱し、この考えはフランク・ロイド・ライトに受け継がれる。

<形態は機能に従う>

もともとは、生物学の祖といわれるフランスの博物学者ラマルクによって造られたフレーズ。それを気に入ったサリヴァンが機能主義建築のスローガンとして使った。出典ジャン=バティスト・ラマルク - Wikipedia

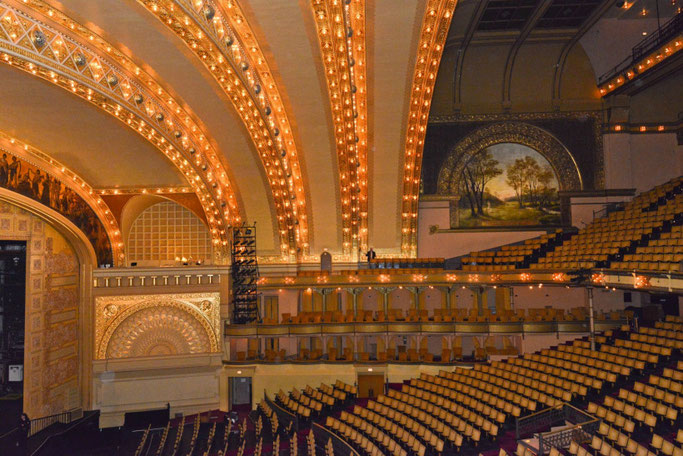

オーディトリアム・ビル

1889 イリノイ シカゴ

設計:ルイス・サリヴァン

via wikipedia

via CAF

リライアンス・ビル

1895 イリノイ シカゴ

設計:ダニエル・バーナム、ジョン・ウェルボーン・ルート

via wikipedia

<シカゴ窓>

室内を明るくするため、できる限り大きな窓をつくろうとした結果、それまでにはなかった横長の窓がつくられた。鉄骨の骨組みならではの形。シカゴ窓といわれる。

カーソン・ピリー・スコット百貨店

1903 イリノイ シカゴ

設計:ルイス・サリヴァン

via ULI CASE STUDIES

ミースの建築が開花した街、シカゴ

<ミースとスカイスクレーパー>

ミースは1920年前後、ガラスのカーテンウォールによる高層ビル建築をいくつか提案している。当時はあまり注目されることはなかったが、のちに、シカゴに建てられたレイクショア・ドライブ・アパートや、シーグラム・ビルなどの建築でそのアイディアは実現した。

彼は、ナチスによるバウハウス閉鎖(1933)によりアメリカに亡命しているが、移住してからは、イリノイ州シカゴで多くの高層ビル建築を建てている。シカゴのアーマー大学(後のイリノイ工科大学)建築学科の主任教授も務めた。

ベルリンのフリードリヒ街の高層ビルのコンペ案。前面ガラスのカーテンウォールの提案。のちに近代オフィス建築の典型となる。

関連書籍

『サリヴァン自伝』,ルイス・ヘンリー サリヴァン (著), Louis Henry Sullivan (原著), 竹内 大 (翻訳), & 1 その他,鹿島出版会,2012

『ミース・ファン・デル・ローエの建築言語』渡辺 明次 (著),工学図書,2003

『a+u(エー・アンド・ユー)2018年3月号/新しい歴史の創造-第2回シカゴ建築ビエンナーレのその後』株式会社エー・アンド・ユー,2018

コメントをお書きください