ポストモダンとは

モダニズムの批判からうまれたスタイルで、脱モダニズムを目指したもの。

流行時期は1960-90年代で、近代建築を更新する新しい美学を提唱したとして建築史的に大きなムーブメントであるとされる。

とくに "形の意味" について焦点が当てられている。

ロバート・ヴェンチューリの著作「建築の多様性と対立性」(1966)は、近代建築を正面から批判した最初のものとして、近代建築史では重要な文献と評価されている。43年前にコルビジェが記した「建築をめざして」と並ぶ理論書となった。

また、この用語はアメリカの建築史家であるチャールズ・ジェンクスの著作「ポスト・モダニズムの建築言語」(1977)で使われたことをきっかけに、哲学、文学、芸術など分野の垣根を超えて広がった。

<背景>

1960年代頃から、経済発展を伴う急速な近代化によって、天然資源の枯渇、公害の発生、環境破壊など、さまざまな問題が生じた。当然人々はこのままでいいのだろうかと疑問を持ち始める。

建築分野でも同じように疑問を持った建築家が過去のモダニズム建築を否定し、新しいスタイルの創作を試みた。彼らはモダニズム建築で使われていた理念(合理主義、機能主義、普遍性)に対立する概念を積極的に取り入れ、歴史様式の引用、土着性、装飾性、ハイブリッドなどを重視した。

<主な特徴>

歴史や伝統に対する文脈主義、装飾をつかった隠喩主義

不完全や、統一的でないことに対する美の定義

大げさな遊び心、気楽さ、娯楽性の表現

機能部材と非機能部材の差異を明らかにする

二重のコード化(解釈のレベルの重層化)

→大衆だけでなく建築家ともコミュニケーションがとれる特徴を建築にもたせること

<歴史的な意味>

モダニズムの美学を相対化することで、ほんとうにいい建築とは何なのか、を問い直すきっかけとなった。新しいスタイルを打ち立てて過去を塗り替えはしたものの、根本的にモダニズムを乗り越えてはいないとの評価がされている。

ポストモダンは80年代にピークをむかえ、90年代以降は再びモダニズム建築の見直しが始まった。

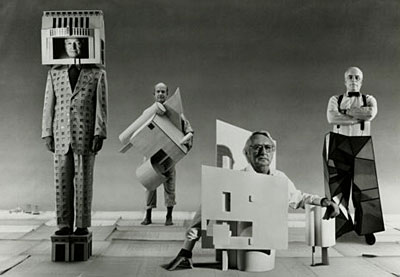

ポストモダン建築の中心人物

ロバート・ヴェンチューリ

1925-(現91歳)

アメリカの建築家

ヴェンチュリーは、1950年代にモダニズム建築の先駆者のひとりであったルイス・カーンの元で働き、60年代にはいるとインターナショナル・スタイルへの反発をしめし、ポストモダンの中心人物となった。

母の家 Vanna Venturi House

1962-64 ペンシルベニア フィラデルフィア

設計:ロバート・ヴェンチューリ

via wikipedia

<「建築の多様性と対立性」1966>

ヴェンチューリは近代建築を「either or」(あれかこれか)の建築であると述べた。

モダニズム建築はひとつの意味しか持たず、単純で貧しい、薄っぺらい建築である。あるべき姿は、曖昧さや多様な価値観を含んだ、つまり「both and」(あれでもありこれでもある)の建築だと主張した。

<ミース・ファン・デル・ローエの建築への批判>

モダニズム建築の典型としてミースの近代建築とその影響について批判した。

ヴェンチューリはミースの名言「Less is more.」を皮肉って、「Less is bore.」と述べている。

ミースに由来する商業的な様式の新建築がリピートされ、それらは都市の中心部にあふれており、個性のない街が出来上がっている。コルビジェやバウハウスが目指した素晴らしい新世界とはかけ離れている、幼稚でキッチュな紛い物だ、としている。

特徴がなく、退屈で単調、何も考えずにただリピートされることを嫌ったのだった。

<「Learning from Las Vegas.」1972>

コルビジェに代表される、単純化されすぎた近代建築を、貧しいとして批判し、ラスベガスの商業建築から、現代アメリカのヴァナキュラー(土着性)を見出した。

<ヴェンチューリが問題にした "形の自立性" >

モダニズム建築を支えていた理論である、建築の形は機能や技術(構造など)によって、その正しさが認められる、というのは根拠がない。形の正しさは、形以外の要因では説明できない。"形の自立性" を認識することを促した。

背景には、当時流行っていた記号論が強く影響している。その物自体に価値はなく、モノ同士の関係によって、はじめて価値が見いだせるという考え方。

関係性によって形の正しさを見出す建築がつくられるようになり、その代表がアメリカの「ニューヨーク・ファイブ」だった。空間を決めるとき、機能ではなく、壁を根拠にするやり方を提案した。

<ニューヨーク・ファイブ>

コルビュジエのスタイルを引用した、白くて抽象的なデザインが特徴の建築家。1972年に発売した「ファイブアーキテクト」によって括られ、なづけられた。

代表的な作品

<ポストモダン建築が抱えた危険性>

ポストモダンの思想は、"形の意味" を問い直したという点において、モダニズムを一歩先に進めるのに大きな役割を果たしたが、一方で、安っぽいデザインに陥りやすい傾向を持っていて、実際にそうなってしまった例も多い。

うわべだけの形に着目した建築が多く建てられてしまったのも事実。

Piazza d'Italia

1980 ルイジアナ ニューオリンズ

設計:チャールズ・ムーア

via smugmug

ポートランド・ビル

1982 オレゴン ポートランド

設計:マイケル・グレイヴス

via wikipedia

AT&Tビル(現ソニービル)

1984 ニューヨーク

設計:フィリップ・ジョンソン

© Flickr user Bernard Duperrin

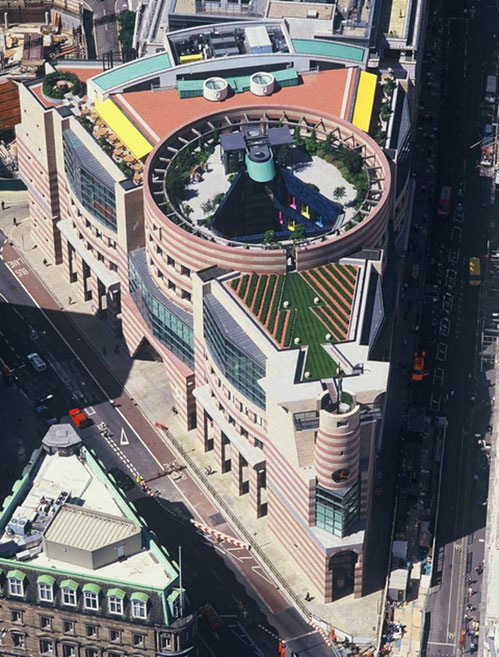

ノイエ・シュターツギャラリー新館

1977-84 ドイツ シュトュットガルト

設計:ジェームズ・スターリング

via kultur-online

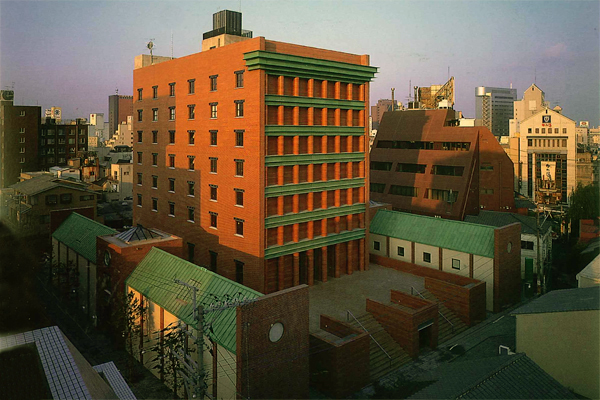

Team Disney Building

1990 フロリダ オーランド

設計:磯崎新

via bluffton

東京都庁舎

1990 新宿

設計:丹下健三

via wikipedia

M2

1991 世田谷 環八通り

設計:隈研吾

via thetriumphofpostmodernism

ポストモダン期の建築批評家、理論家

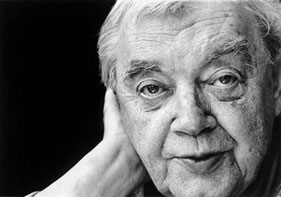

コーリン・ロウ

1920-1999

Photo: Valerie Bennett

「マニエリスムと近代建築」(1976年)

「コラージュ・シティ」(1978年)

クリストファー・アレグザンダー

1936-(80歳)

via wikipedia

「形の合成に関するノート」(1964年)

「都市はツリーではない」(1965年)

「パタン・ランゲージ」(1977年)

関連書籍

『建築の多様性と対立性 (SD選書 (174))』R・ヴェンチューリ (著), 伊藤 公文 (翻訳),鹿島出版会,1982 『マニエリスムと近代建築―コーリン・ロウ建築論選集』,コーリン・ロウ (著), 伊東 豊雄 (翻訳), 松永 安光 (翻訳),彰国社,1981 『ポストモダン建築巡礼』磯 達雄 (著),2011

コメントをお書きください